氢能作为一种零碳排放的清洁能源,广泛应用于航空航天、陆运水运等领域,但是氢气易燃易爆,十分危险,稍有不慎便容易引发安全事故,所以储氢技术是目前氢能大规模推广应用的瓶颈。西安交通大学电气学院张锦英教授团队攻克多项难题,制成的“储氢材料”,可将氢能压制成不同形态,提升储氢释氢密度,还克服了低温释氢的行业难题,降低了运输氢气的成本。相关成果被中央电视台财经频道《创业英雄汇》节目报道,登上微博热搜榜,获得广泛关注。

张锦英,西安交通大学电气学院教授,学校青年拔尖人才支持计划A入选者,首批青年仲英学者,博士生导师。

2000年在华中科技大学获得焊接和财务管理双学士学位后,保送清华大学机械系攻读硕士学位,于2003年赴英国牛津大学材料系攻读博士学位从事量子信息处理研究,于2009年加入日本名古屋大学从事富勒烯、碳纳米管物化性能的研究。现主要从事新型低维度介稳态纳米结构的设计、性能、合成与可持续能源转换的研究,首次在实验室成功合成了T-碳、环状磷、方柱状磷、宏观紫磷单晶及紫磷稀,并将二维材料应用于高密度固态储氢材料中。

张锦英对能源的认识起于家里一盏小小的煤油灯。在她的童年时代,电还没有普及,煤油灯就成了最常见的“移动能源”,虽然带来了光和热,但受限于风和雨,有时无法使用。随着科技的发展,人们逐渐有了更多的移动能源,然而在生活应用中依然会遇到各种各样的问题。张锦英时常在思考,有没有什么办法能够尽量减少自然环境对能源使用的干扰?此时,她已经成为了一名科研工作者。在工作中,她发现氢是一种性能优秀的能源,但氢能的储氢材料在低温环境中无法工作。她决心要克服这个技术瓶颈,填补能源与应用之间的断层,让科技成果为民所用。

“怎样更好地储存、利用氢能”,是科学家们一直致力研究的问题。传统的氢气储运主要通过高压气态法或低温液态法实现,高压气态法对容器质量要求高、容易造成氢气的泄露,安全性低。低温液态法需要将氢气冷却至-200℃以下,成本昂贵,经济性差导致适用范围小。同时这两种方法都必须使用笨重的罐体来承压或保温,造成了巨大的有效质量损失,导致总储氢密度大幅降低。而近年来快速发展的常规固态储氢材料将氢原子与金属原子等结合实现氢的储存,是一种更安全、高效的储氢方式,但常规材料中氢的释放存在条件苛刻、动力学缓慢、脱氢不完全、氢气纯度低、催化剂昂贵、催化剂中毒等难以克服的问题,同样限制了其在商业领域的大规模应用。

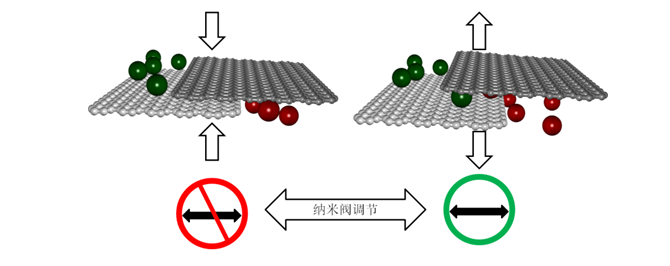

针对上述问题,张锦英教授团队开发了石墨烯界面纳米阀固态储氢材料,以高活性轻金属氢化物为原材料,在不同组分界面建立石墨烯界面纳米阀结构,通过界面纳米阀非催化动力学调控机制实现储氢材料安全、可控、稳定释氢。同时该界面纳米阀结构能有效隔绝水氧,杜绝氢气自发泄露,提高材料的储运安全性,避免了使用笨重的高压金属罐或者添加额外的保护装置来进行运输,极大地提高了材料便携性和系统储氢密度。同时,张锦英教授团队还克服了氢气低温释放的行业性难题,实现了石墨烯界面纳米阀固态储氢材料在-40~85℃宽温度范围稳定工作,并成功在50W、200W和1000W燃料电池系统上进行了不同载荷验证。

“在推进的过程中发现并解决问题,让科技成果真正应用到国计民生的行业中,是我的初衷也是一直以来努力的目标。”张锦英如是说。目前,张锦英团队正在进行基于此新型储氢技术的便携式氢能电源、无人机、氢能源电动车等产品的设计和开发,而团队所研发的新型储氢方案已经获得5项专利授权,未来也将拓宽更多应用领域,惠及更多民众。

关注“西安交通大学招生办”头条号,获取关于国家首批985、211,一流大学A类建设高校——西安交通大学的最新精彩资讯!

来源:梨视频、西安交通大学新闻网