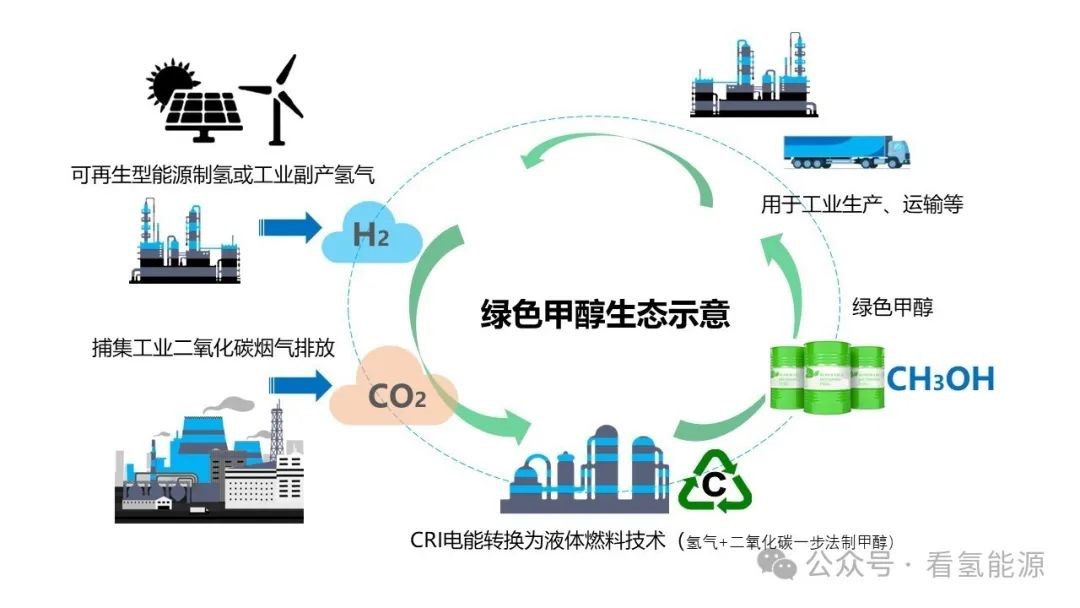

在全球能源转型加速的背景下,绿色甲醇(由绿氢与生物质或捕获的CO₂合成)被视为航运、航空及化工行业脱碳的关键燃料。然而,近期国内政策环境出现微妙变化:国家层面持续加码支持,但部分地方政府却收紧审批,甚至叫停部分大型项目。这种“中央鼓励、地方谨慎”的分化现象,折射出绿色甲醇产业在技术、经济性与监管层面的多重挑战。本文将解析政策风向变化背后的深层逻辑,并探讨行业未来走向。

1. 国家政策加码:绿色甲醇被列为重点发展方向

2024年底,工信部、国家发改委、国家能源局联合印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》,明确提出:

大力发展氢碳耦合制绿色甲醇,支持生物质、工业捕集CO₂与绿氢合成甲醇技术;

推进绿色甲醇示范项目,但严禁以“绿色甲醇”名义违规建设煤制甲醇项目;

目标到2027年,绿色甲醇在工业领域实现规模化应用。

2025年7月,工信部再次强调,要深挖传统产业绿色低碳潜力,推动氢能在合成甲醇、冶金、炼化等行业的规模化突破。这一系列政策表明,国家将绿色甲醇视为工业脱碳的重要抓手,并试图通过顶层设计推动技术落地。

然而,政策鼓励之下,市场却出现“规划热、落地冷”的现象。

2. 地方审批收紧:多个大型项目被叫停或撤销

尽管国家政策支持,但部分地方政府对绿色甲醇项目的审批态度趋于谨慎,甚至出现项目撤销潮:

(1)吉利“亿吨级绿色甲醇项目”突然撤销

2025年6月,吉利在内蒙古规划的全球首个亿吨级绿色甲醇项目正式撤销。该项目原计划投资185亿元,利用风光电制氢+工业捕集CO₂生产甲醇,但最终因成本过高、政策补贴退坡而夭折。

经济性崩塌:绿氢成本高达20-30元/kg,甲醇生产成本达4500元/吨,远超煤制甲醇(2300元/吨);

技术瓶颈:生物碳捕集效率仅65%,产能爬坡困难;

政策调整:地方政府税收优惠缩减,项目IRR(内部收益率)无法达标。

(2)河南、江苏等地强化合规审查

河南:2025年6月明确严禁以绿色甲醇名义违规建设煤制甲醇项目,要求严格审核项目技术路线;

江苏:虽鼓励绿氢制甲醇试点,但要求“严禁违规项目”,并加强碳足迹核查。

这些案例表明,地方政府在推动绿色甲醇发展时,更注重实际可行性,而非盲目跟风国家政策。

3. 政策分化的背后:经济性、技术瓶颈与监管博弈

为何会出现“国家支持、地方收紧”的矛盾?核心原因在于:

(1)经济性仍是最大障碍

绿氢成本高:电解水制氢占甲醇生产成本的80%以上,电价每降低0.1元/kWh,甲醇成本可下降约800元/吨;

下游需求不足:航运巨头(如马士基)因绿醇价格过高(1200美元/吨)转向LNG,削弱市场预期。

(2)技术尚未成熟

生物质气化效率低:部分项目实际运行效率仅达设计值的72%;

CO₂捕集成本高:钢铁、水泥行业碳捕集成本超400元/吨,推高甲醇合成成本。

(3)地方财政压力与产能过剩风险

补贴依赖:绿醇项目需长期政策扶持,但地方财政难以持续;

产能过剩隐忧:全国规划绿色甲醇产能超5000万吨,但实际落地不足10%。

4. 未来展望:政策如何破局?行业如何调整?

(1)国家或出台更精准的激励政策

碳市场联动:将绿色甲醇减排量纳入碳交易,提高项目经济性;

绿电优惠:对甲醇项目给予专项绿电低价,降低制氢成本。

(2)企业需转向“小步快跑”模式

优先示范项目:如吉林的中能建松原绿色合成氨项目,规模适中(10万吨级),更易落地;

探索混合燃料:甲醇-氨混燃、甲醇-LNG双燃料,降低初期投资风险。

(3)国际标准对接迫在眉睫

目前,中国绿色甲醇依赖欧盟ISCC认证,但认证周期长(6-12个月),限制出口潜力。未来需加快国内标准体系建设,推动国际互认。

绿色甲醇的“理想”与“现实”如何平衡?

绿色甲醇的政策分化,本质上是产业从狂热回归理性的标志。国家希望推动技术突破,而地方政府更关注实际落地风险。未来,行业需在技术降本、政策协同、市场培育三方面发力,才能真正让绿色甲醇从“政策风口”走向“商业可行”。

来源:看氢能源